|

| 크게보기 |

|

조선시대 화가들 중에 가장 뛰어난 솜씨를 보인 화가를 꼽자면 고송유수관도인 이인문古松流水館道人 李寅文(1745-1824)과 단원 김홍도檀園 金弘道(1745-?)를 윗자리에 넣을 수 있을 것이다. 두 사람은 같은 해에 태어나 어린 시절부터 그림 재주를 보이며 뛰어난 화가로 성장한다. 화가로서 입지를 이룬 뒤에는 화원으로 선발되어 국가의 일에 참여하였고, 항간에 그림 솜씨가 널리 퍼져 주문 그림도 많이 그렸다. 당시 많은 애호가들이 다투어 이들의 그림을 갖기를 원하였다.

풍석 서유구楓石 徐有榘(1764-1845)는 『금화경독기金華耕讀記』에서 이인문의 산수작품에 대해 아래와 같은 기록을 남겼다.

"근년의 화원 그림 가운데 이인문은 산수로 가장 이름을 날리고 있는데 우리 집에도 몇 점이 있다. 표암 강세황은 일찍이 평하기를 '이인문 작품의 산세는 하양사람 곽희의 운두준법을 얻었다'고 하였다. 그림의 제는 고송유수관도인이라 했는데 그 아래에 인문이라는 작은 도서를 찍었다."

또한 주변에 능력 있는 서화가나 문인 친구들이 많아 서로 가까이 지내 예술적 재능을 발휘할 수 있는 좋은 환경이 되었다. 두 사람은 도화서와 가까운 백악산과 인왕산이 인접한 곳에 살았는데, 근처에 살던 시・서・화에 능한 중인들과 자주 어울렸다. 그들과 시사詩社 모임 등을 함께 하며 화원들의 전형적인 화법뿐만 아니라 문기 있는 문인화에도 재능을 보였다.

그 중 이인문은 도화서 화원으로 1795년 ‘수원능행도병水原陵行圖屛’과 1802년 ‘순조순원후가례의궤도純祖純元后嘉禮儀軌圖’의 제작에 참여하는 등 궁중화사에 여러 차례 참여하고 오랫동안 자비대령화원差備待令畵員으로 봉직하였다. 이인문은 더 나아가 동지사 수행 화원으로 중국에 가서 새로운 문물을 접하며 견문을 넓힌다. 이러한 경험은 당시 중국에 유입되었던 서양화법을 익히는 등 이인문의 회화 수준을 비약적으로 발전시켰다. 함께 규장각에 근무한 박제가朴齊家, 임득명林得明과는 함께 서화를 그릴 정도로 가까이 지냈는데, 함께 한 작품이 여러 점 전한다. 이인문은 화원 출신답게 여러 가지 화목畵目을 다 잘 그렸는데, 그 중에서도 산수화를 특히 잘 그렸다. 오죽하면 호를 '고송유수관도인古松流水館道人'이라 했을까 싶을 정도로 '산 속 흐르는 물가에 있는 소나무'를 잘 그렸다. 이인문의 회화 세계를 대변할 만한 대표작으로 <강산무진도江山無盡圖>가 있다.

이인문 작품의 필치는 매우 섬세하며 단정하게 보이는데, 이는 깔끔한 선묘 솜씨가 맑은 분위기를 이루었기 때문이다. 특히 계곡에 흐르는 물이나 높은 곳에서 떨어지는 폭포수 앞에 소나무를 자연스럽게 배치한 풍경은 타의 추종을 불허할 정도로 수준 높은 경지를 보인다. 또한 그의 그림 속 특징 중 다른 하나는 대담한 발묵법이라 할 수 있다. 미점산수에 먹의 번짐을 더한 그의 산수화는 심상을 표현한 듯한 느낌을 주면서 어떤 격식을 초월해 한층 세련된 느낌을 준다. 맑은 화면을 구성하는 면에 있어서는 김홍도보다 우위에 있다 해도 과언이 아닐 것이다.

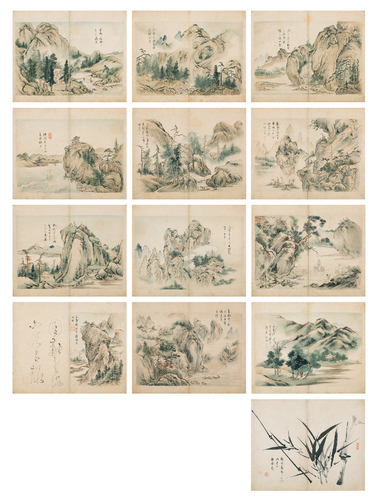

본 출품작은 이인문의 산수화첩으로 이인문의 산수화 12점과 작가 미상의 초서 글씨 한 점, 수월헌 임희지水月軒 林熙之의 묵죽 한 점 모두 14점의 작품으로 이루어진 보기 드문 화첩이다. 이인문의 작품들은 전형적인 중국 산수화의 영향을 받은 작품으로 화보 중심적인 작품이라 할 수 있다.

그의 호가 시사하듯이 '고송古松'과 '유수流水'를 빼놓지 않고 표현했으며, 자연에서 풍류를 즐기는 선비의 모습을 포함한 그림을 많이 그렸다. 남종화풍과 부벽준을 곁들인 북종화를 혼합절충한 복합적 화법은 심사정 화풍의 영향을 받은 것으로 보여진다.

그 중 몇 폭을 살펴보면 다음과 같다.

제4폭은 세필을 많이 써 섬세하고 사실적인 묘사가 가장 두드러지는 화폭으로 강산무진도의 한켠을 보는 듯한 느낌을 준다.

제7폭은 이인문의 회화적 특징이 가장 잘 나타난다. 앞쪽에 위치한 바위와 오른쪽 물가의 바위는 담묵의 부벽준을 사용해 거칠면서도 부드러운 느낌을 준다. 왼쪽 바위 틈에서 자란 소나무는 윤곽을 강조해서 표현했고 소나무가 드리운 아래로 나귀를 타고 물을 건너는 인물들은 간략한 필선으로 묘사해 이인문 인물화의 특징의 전형을 보여준다.

제10폭은 습윤한 농묵의 운용으로 안개 낀 녹음 짙은 여름 분위기를 잘 살린 그림이다. 나무숲이 둘러싸고 있는 마을과 언덕 너머 보이는 탑이 정취를 더해주며 소를 타고 오는 인물을 작게 그려넣어 보는 즐거움을 더한다.

제 11폭은 멀리 마을 어귀에서부터 계곡물이 바위를 타고 강한 물살을 이루며 흘러 내려오고 물가 바위에서 배를 끌어당기는 인물을 묘사하고 있다. 이인문의 산수화에서 빼놓을 수 없는 것이 물의 표현인데, 계곡물이 파도를 이루는 모습을 옅은 농담으로 시원하게 표현하였다. 물 위로 핀 안개가 근경과 원경을 나눠주며 운치를 더해준다.

각 작품에는 크고 작은 두 쌍의 '문욱文郁'이라는 주문방인 자字 인장과 '이인문인李寅文印'이라는 백문방인 성명인姓名印이 찍혀 있다. 이 두 종의 인장은 모두 이인문의 다른 작품에도 자주 쓰이는 것으로 이 작품의 진위를 보장하는 중요한 근거이다. 또한 그동안 보아왔던 이인문의 작품 속 화제 글씨는 다양한데, 박제가나 홍의영洪儀泳 등 친구들이 화제를 쓴 경우가 많기 때문이다. 이 작품 속 화제는 누가 썼다고 특정할 수 있는 단서는 없으나, 이인문의 다른 작품에 쓰인 화제에도 자주 보여지는 서체이고 또 본 화첩의 제1폭 화제 내용에 이인문의 작품을 높이 평가한 부분 등으로 미루어 볼 때 이인문과 가까이 교유했던 인물로 짐작된다.

화제시는 각 그림에 어울리는 내용을 써 감상의 즐거움을 더해준다.

1폭 : 休言謙與豹, 古之顧虎頭猶可讓一頭.

겸재니 표암이니 거론하지 말라, 옛 고호두顧虎頭(고개지)도 자리를 양보해야 할지니.

2폭 : 入谷穿山色, 登橋踏水聲.

골짜기 들어가 산 빛을 뚫고, 다리 위 올라 물소리 밟는다.

3폭 : 花深深柳陰陰, 靑苔滿逕.

꽃은 꼭꼭 숨고 버들은 하늘하늘, 푸른 이끼 길 위 가득하다.

4폭 : 霞園方嘯傲於羲暘山水之間, 恨不與之論妙境一笑.

하원霞園이 희양羲暘 산수 속에서 노닐고 있는 바, 그와 허허 웃으며 묘경妙境을 논하지 못하는 것이 아쉽다.

5폭 : 人家縹緲連水石, 丘壑蒼芒帶煙霞.

인가는 아스라이 물 바위와 이어져 있고, 골짜기 언덕은 저 멀리 안개를 안고 있다.

6폭 : 海闊疑無地, 山高恐揷天.

바다 드넓어 땅이 없는 듯하고, 산 드높아 하늘 닿을 듯하다.

8폭 : 人皆靑雲知, 吾獨愛山中白雲.

사람들은 다들 청운靑雲(출세)만 생각하지만, 나는 홀로 산 속 구름을 사랑한다.

9폭 : 楓樹皆石塢, 烟霞盡別區, 高人知在是處.

돌무더기 위 단풍들, 노을 속 별 경계, 이곳에 고사가 살겠지.

10폭 : 山光漠漠靑函黛, 樹色沈沈翠鎖烟.

아련한 산은 푸른빛에 검은빛 담고, 나무는 비취빛 안개에 젖어들었다.

11폭 : 靑楓江上秋天遠 白帝城邊古木疎

청풍강靑楓江 위 가을 하늘 멀고, 백제성白帝城 둘러 고목이 성글다.

12폭 : 山勢峰腰斷, 溪流燕尾分.

산세는 벌 허리 잘린 듯, 시냇물은 제비 꼬리 나뉜 듯.

13번째 폭에 있는 글씨는 활달한 초서로 "원융과 생경이 또한 풍취를 갖췄다. 圓融生澁, 亦爲有趣" 라고 썼다.

'오강풍랭吳江楓冷' 이라는 낙관이 찍혀 있으나 화제를 쓴 이를 특정할 수는 없다. 그러나 유려한 필치나 결구의 수준 등을 보아 당대 수준급 서법을 익힌 서예가의 글씨로 보인다.

마지막 14번째 폭에는 임희지의 묵죽이 있다. 임희지 묵죽 특유의 기다란 대나무 줄기가 왼쪽에 있고, 길쭉길쭉한 댓잎으로 이루어진 가지가 화면에 펼쳐져 있다. 작품에 찍힌 두 개의 인장 모두 그의 다른 작품에 쓰인 인장이다. 이인문은 1820년 임희지, 김영면金永冕 등과 만난 장면을 <누각아집도樓閣雅集圖> (국립중앙박물관 소장)라는 제목으로 그린 적이 있는데, 이 화첩에도 임희지의 그림이 들어 있어 두 사람 사이의 교유 관계를 알 수 있다.

이 작품에는 송남松南이라는 이가 쓴 "푸른 잎 굳건한 절개가 군자에 견줄 만하다. 綠葉勁節, 可以比君子"라는 배관기가 있는데, 그림의 정취를 잘 보여주고 있다.

이 화첩의 마지막에 있는 '소정韶庭'이라는 인장은 소장가의 수장인으로, 소정은 송수용宋守鏞(1906-1946)의 호이다. 송수용은 전북 김제 출신으로 유재 송기면裕齋 宋基冕(1882-1956)의 맏아들이다. 동생이 유명한 서예가인 강암 송성용剛菴 宋成鏞(1913-1999)이다. 그는 간재 전우艮齋 田愚(1841-1922)의 제자로 글씨를 잘 썼다. 한의사가 된 뒤에 고서화를 많이 수집하였는데, 이 화첩도 이때 수집한 듯하다.

참고문헌 |

부은정, 「이인문의 회화연구」, 홍익대학교 석사논문, 2000

김에스더, 「이인문의 회화연구」, 홍익대학교 석사논문, 2005