|

| 크게보기 |

풍속화의 기원은 본래 왕실이나 조정에서 열린 행사를 기록하기 위한 것이었다. 그러다가 각 계층의 생활상을 구체적으로 기록하고 묘사한 그림으로 실용과 교화가 주목적이며 주로 병풍이나 화첩으로 그려져 백성들에게 교훈을 전달하기 위해 제작되었다.

18세기 들어 사회가 발전함에 따라 서민층이 사회에 부각되기 시작했고 실제적 체험을 통해 나타내는 사실적이고 현세적인 취향의 풍속화가 크게 유행하기 시작했다. 전반의 문인 화가들에 의해 다뤄지기 시작한 풍속화는 단원 김홍도檀園 金弘道(1745-1806?) 긍재 김득신兢齋 金得臣(1754-1822) 혜원 신윤복蕙園 申潤福(1758-?) 등과 같은 화원 화가들에 의해 절정기를 맞이했다. 이후 제작된 풍속화들은 이들의 화풍을 따른 작품들이 많다.

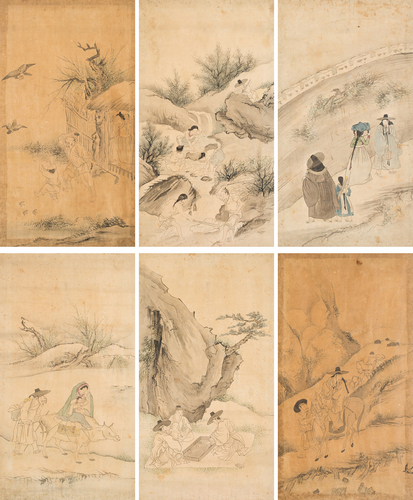

출품작은 조선 후기 풍속화풍을 따라 그려진 작품으로 6폭의 화면에 각각 18-19세기 당시의 사회상을 보여주는 소재를 그렸으며 가늘고 유연한 필선에 옅은 채색을 더해 전체적으로 세련된 분위기를 풍기는 작품이다.

제1폭은 신윤복의 <월하정인月下情人>과 <야금모행夜禁冒行>을 연상시키는데, 담벼락을 따라 걷고 있는 등불을 비춰 든 선비와 그 선비를 뒤따르는 여인 그리고 이 둘을 지켜보는 어린아이와 또 다른 남성을 묘사하고 있다.

제2폭에는 빨래하는 여인들과 이 여인들을 바위 뒤에 숨어 훔쳐보는 선비 한명이 등장하는데 국립중앙박물관 소장 《김홍도 필 풍속도 화첩金弘道 筆 風俗圖 畵帖》 중 빨래터와 유사한 구도를 취하고 있다. 김홍도의 그림과는 다르게 특이한 점은 하단에 빨래 방망이로 옷감을 두드리고 있는 남성 두명이 등장하는 부분이다.

제3폭은 좌측 상단에 큰 새 한마리가 작은 병아리를 낚아채어 날아오르고 있고 그 아래로 놀란 어미닭과 큰 새에게 돌을 던지려는 남성과 하늘을 향해 손을 뻗고 있는 어린 아이가 묘사되어있다. 초가집 문으로는 어린 아이를 업은 여인도 등장한다. 이 폭은 김득신의 <파적도破寂圖>와 비슷한 소재를 취하였다.

제4폭은 말을 타고 다리를 건너는 선비와 이를 수행하는 시종 한명을 그렸는데, 당시 양반들의 일상적인 모습을 그린 장면으로 보인다.

제5폭은 소나무가 자란 바위 아래에서 쌍육雙六놀이를 하고 있는 남자 세 명을 그렸다. 비슷한 도상으로는 신윤복의 《혜원전신첩蕙園傳神帖》에도 쌍육놀이를 하는 남녀를 그린 <쌍육삼매雙六三昧>가 있다.

제6폭은 아이를 안고 소를 타고 가는 여인과, 아이를 등에 업고 그 뒤를 따라가는 단란한 한 가족의 모습을 그렸다. 보통 양반가의 여인들은 외출할 때 가마나 말 부담마負擔馬를 타는 것이 일반적인데 소를 타고 가는 모습이 특이하다. 이 폭 역시 《단원풍속도첩檀園風俗圖帖》 중 <노상파안路上破顔>과 비슷한 소재를 그렸다.

출품된 풍속도육곡병은 18-19세기에 유행한 풍속화의 소재와 형식을 충실히 따르면서 배경 묘사 또한 충실히 하여 그림 전체의 격을 높여주고 있다. 각 폭의 풍속화 소재를 부각시키면서도 배경을 조화롭게 묘사하였다. 작가를 특정할 수는 없지만 세련된 구성과 섬세한 필치가 돋보이며 조선시대 풍속화의 유행과 발전 양상을 보여주는 작품이라고 할 수 있다.